国家承认的孔子后裔通常限于其78代,这一数字并非偶然,而是有着深厚的文化和历史背景。要理解这一现象,我们需要从孔子的出生、儒家学派发展以及后来的封建社会结构开始。

首先,孔子的确切出生年份和地点至今仍存在争议,但根据传统记载,他是在春秋末期的一位思想家,其教导以仁爱、礼仪为核心,对中国古代社会产生了深远影响。随着时间推移,孔子的学生及弟子相继传承其思想,并逐渐形成了儒家学派。

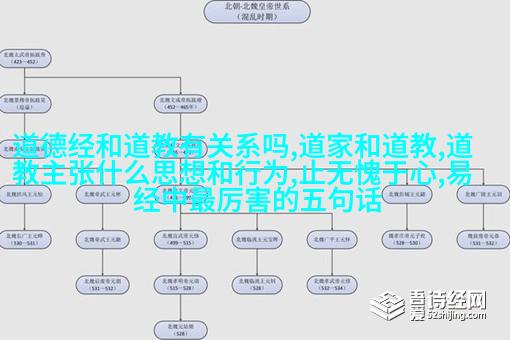

接着,随着战国时期各诸侯国之间频繁交往和竞争,儒家的思想也被广泛接受并融入政治实践中。秦朝统一六国后,以法治为主导的法律体系取代了原有的家族纲常制度,使得儒家的伦理道德观念在一定程度上失去了直接政治功能。

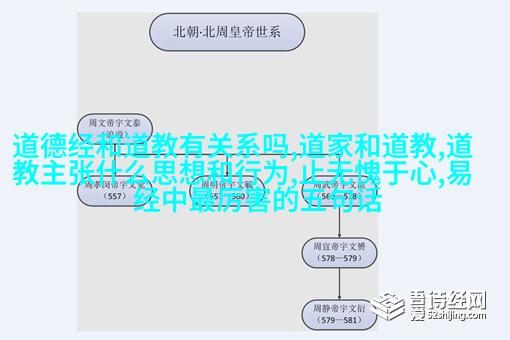

然而,在汉朝时期,由于王莽篡权导致汉朝灭亡,一度流行的是“黄老”道教等其他宗教哲学,此时儒家虽然仍有支持者但并不占据主导地位。在东汉末年的动荡之中,曹魏建立新政权并重视恢复经典文化,使得儒家再次获得官方支持,并且成为唯一合法的正统思想体系之一。这就是为什么我们看到自东汉到明清之间,大约跨越300多年里,只有78个世纪才算作“正宗”的後裔。

此外,还有一些关于封建社会结构的问题需要考虑。在封建时代,每个家族都希望通过嫁娶或收养来扩大自己的势力范围,同时也为了确保血缘关系上的纯洁性。此种情况下,只认同直系祖孙三代作为家庭成员,这样做可以保持家族血脉纯净,从而维护家族内部秩序与尊严。而对于超过这个范围的人来说,即使他们名义上属于某个家族,其实际影响力却可能受到限制,因此在史书上记录较少,也就不那么容易被确认为该家族真正可靠的人选。

最后,当现代国家面临民族主义浪潮和对传统文化保护意识增强的时候,他们更倾向于认证那些能够代表整个民族精神、具有连续性历史渊源的人物或家庭。当谈论到今天所说的“国家承认的孔子后裔”,这些人通常具备以下几个特点:第一,他们能够提供确凿无误的地理位置证明;第二,他们能提供准确无误的族谱信息;第三,他们或者亲属中有人曾担任过重要官职或者参与过重大事件;第四,他们拥有一定的财富或者土地资源等经济基础。所有这些条件加起来,就构成了一个完整而精准的人口统计标准,它反映了一种当下的价值判断,即选择那些最能代表当下公众期待中的「忠诚」、「稳定」、「身份」的族群成员来进行正式登记和表彰。

总结来说,“国家为什么只承认孔子的78代”是一个涉及到历史演变、文化审美、政策选择等多方面因素综合作用的一个问题。不仅仅是因为早期官方政策将其限定在那个范围内,更是一个持续不断地由不同时代人们对于「身份」、「纯粹性」以及「优雅」的追求所驱动的一系列决定性的过程。