老子的出生与背景

老子,姓李名耳,名伊尹,又称老聃,是中国古代哲学家,被尊为道家学说的创始人。关于他的具体出生年份和地点,一直存在争议,但大多数历史记载认为他生活在春秋末期至战国初期,大约公元前5世纪左右。在那个动荡的时代,他提出了超脱政治、重视自然、追求内心平静的思想体系。

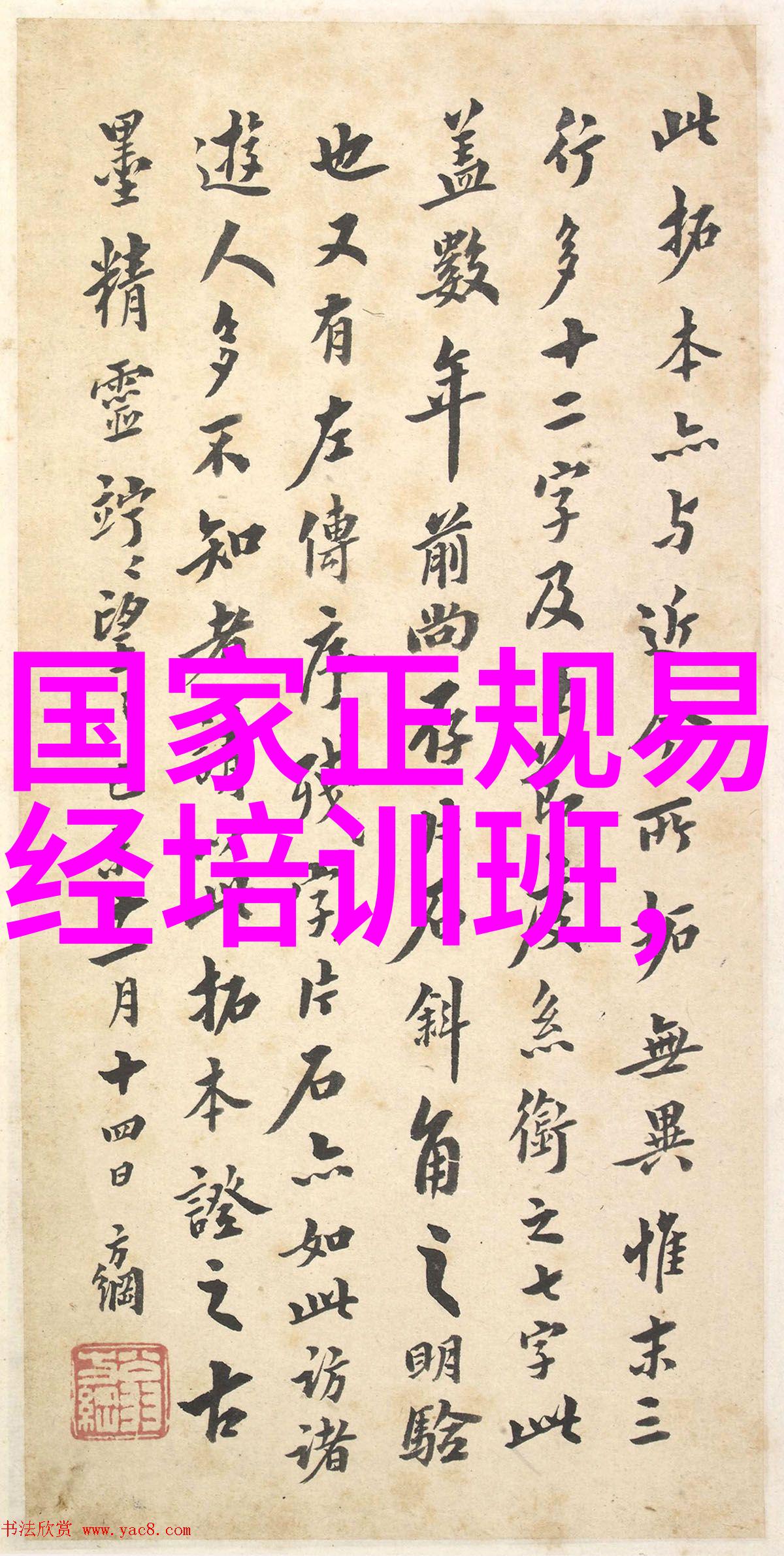

道德经中的主张

《道德经》是老子最著名的作品,也是道家学说的核心书籍。这部著作共有81章,每一章都以简洁而深邃的话语来阐述“道”的概念和对世界运行规律的理解。其中,“无为而治”、“万物并育”、“天地不仁,以万物为刍狗”等观点,对后世产生了深远影响。

道家的宇宙观

在《道德经》中,老子描述了一种自然界作为整体、各部分相互依存、变化不断循环的宇宙观。他认为“天下莫知,日下亦莫知”,强调了人类对于整个宇宙及其运行规律了解甚少,因此应顺其自然,不做过多干预,这一点体现了他的谦逊态度和对自然界敬畏之情。

道家的伦理原则

老子的伦理思想主要集中在“非攻”、“养生保命”上。他认为战争只会导致国家衰败民众苦难,而应该致力于个人修身养性,以达到身体健康和精神安宁。在这方面,他提倡的是一种内省自我、顺应自然的人格境界。

道家的社会政治理念

尽管老子反对权力的扩张,但他并不主张完全消灭君主制度。他的政治理念更多侧重于如何使得统治者能够通过不施为而治,使国家长久稳定。此外,他也提出了一种分散权力以避免专制统治的手段,即让官员们拥有较大的自治权,让他们能更好地服务于地方社区。

后世对老子的影响与评价

随着时间的推移,《道德经》的影响越发广泛,它被很多哲学家如庄周(庄子)、韩非等人所引用,并融入到他们自己的思想体系中。今天,无论是在东方文化还是西方哲学领域,都可以看到《道德经》的痕迹,无论是孔孟之术还是儒释佛三教,它们都受到过一定程度上的启发或挑战。而对于个人的修身养性,以及面对复杂社会问题时保持清醒头脑,《道德经》提供了宝贵的心灵指南。