简约与智慧:探索中国古代政治哲学中的无为之治

在悠久的历史长河中,中国古代的政治哲学以其独特的智慧和深邃的见解,为后世留下了宝贵的财富。其中,“无为之治”这一概念,以其对治国理念的一种新的理解,影响了千百年的人们。它不仅是对如何有效管理国家的一种思考,也是一种生活态度,更是人类文明发展史上一个重要篇章。

“无为之治最好的解释”,在很大程度上体现在于一种高超的手法——通过减少干预,让自然规律发挥作用。在这个过程中,政府或领导者并不是主动出手,而是提供一个有利于社会和谐发展的环境,使得社会自我调节成为可能。

举例来说,在春秋战国时期,晋国相韩非子提出了他的著名理论“兼爱”。他认为君子应该尽量减少自己的欲望,不去侵占别人的利益,这样才能实现真正意义上的“兼爱”。这种思想体现了“无为而治”的精神,即通过个人内心的修养来达到社会和谐,从而实现国家稳定。

到了汉朝时期,无为之治更成为了一门艺术。汉武帝即位初期,因为外患加剧,他采取了一系列强硬措施以巩固边疆。但随着时间推移,当他看到这些政策带来的负面影响,如民众疲惫、经济困顿等,便开始转变策略。他放宽法律,对民众进行赦免,并鼓励商业活动。这一转变实际上就是实施了无为之治,即通过放松管制,让市场自由运作,从而促进经济繁荣。

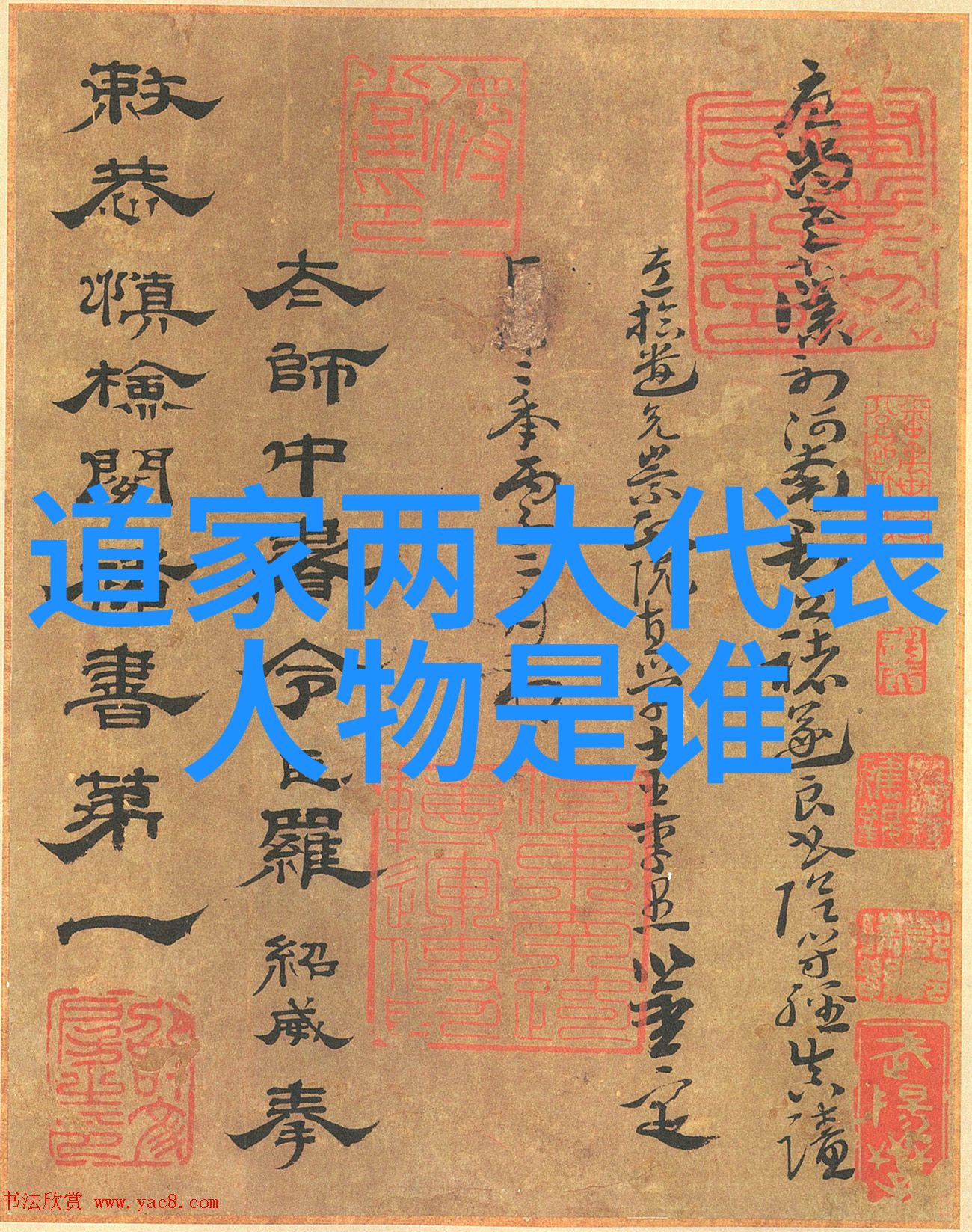

在道家思想中,无为也是一种至高境界。在《道德经》里,有这样的描述:“知止事始;知足不辱。”这表明只有认识到自己不能做什么事情(知止),才能避免因过度干预而导致问题产生(事始)。同时,只要满足于现状,不贪婪地追求更多(知足),就能避免陷入不断争斗和损耗(辱)。

总结来说,“无为之治最好的解释”就在于一种高超的手法,它要求领导者具备极高的情理判断力、深厚的人格魅力以及广博的人生经验。而这正如老子的教导所言:“天下莫恶,以善服人。”用善良去感化人,用温柔去引领世界,这便是最高级别的心灵与智慧实践。