【内容提要】:本文旨在通过对《道德经》的深入探究,结合历史文献,特别是《李朝实录》等资料,对于王朝初期的皇家道观昭格署进行考论。我们将关注太祖李成桂对符箓派道教的崇信,以及他关闭高丽时建立的各种道观后保留昭格殿的情况。此外,本文还将分析昭格署兴盛与废止如何反映了道教在王朝中的兴衰,以及这一现象背后的原因和影响。

【关键词】:《道德经》;王朝;皇家道观;昭格署;符箓派

1392年,李成桂推翻了亲蒙古帝国的高丽国王纯宗,建立了李氏政权。为了争取明朝的支持,他向明称臣,并获得“鲜明”国号。这一时期,朱子学取代佛学成为社会指导思想,而儒学逐渐成为官方统治思想及国家行政原则。同时,作为一种宗教仪式,斋醮科仪被用来祈求神灵保佑国家安定民生。

太祖深信符箓派具有镇护国家、祈福消灾的功能。在关闭高丽时建立的一些大型祭祀场所后,他保留了松都昭格殿,这座殿堂不仅是祭祀神灵的地方,也是国家祭祀活动的大本营。然而,在随后的几百年里,由于儒家的强势和政治需要,这座重要的地标多次遭遇存废之争,最终在“壬辰倭乱”中毁于战火。

本文首先回顾了高丽末期至李氏政权初期半岛上的变迁,同时也介绍了这段时间内中国明代开创者朱元璋打败蒙古统领元朝并重建汉人中心主义。在这样的背景下,一系列新的文化政策诞生,其中包括以儒家为主导,以佛教和 道教为辅助,使得东亚地区形成了一种新的文化秩序。

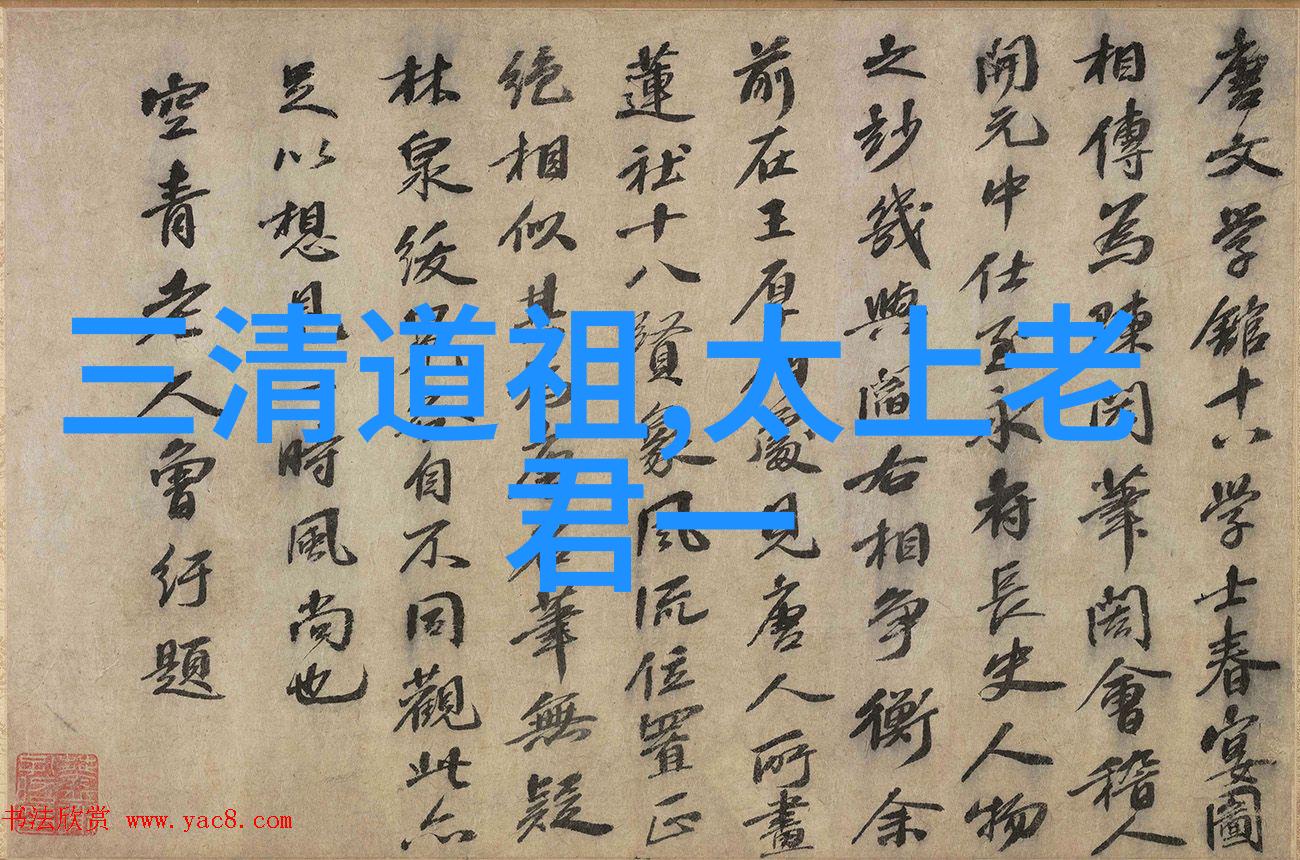

接下来,我们会详细介绍太祖对三清殿(玉清洞)及其周边建筑物进行改造,将其设立为国家唯一之道观,并且就此引发了一系列关于是否应该允许其他类型宗教活动的问题。本章节也会讨论金瞻这个人物,他曾担任过提调,被视为“第一信者”,但他的努力最终未能改变整个宗教政策方向。他倡导尊奉太一神,其主要目的是为了请求天意降福而避免灾难,但这一理念并未得到全面的采纳。

最后,本文将总结所有研究结果,从不同的角度审视这些事件背后的历史意义以及它们对于理解整个时代背景有何启示。本章节还会提供一些进一步研究领域,如韩国学者们对于昭格署相关历史资料的检讨以及刘炳来的关于昭格署渊源与位置研究等工作,为未来更深入地挖掘有关信息奠定基础。

通过以上内容,我们可以看到,《 道德经》的智慧不仅体现在它自身,就是通过它,可以帮助我们更好地理解过去,也能为我们的现代生活寻找智慧指南。