在中国的社会中,客家匾额是传统建筑装饰的一部分,它们不仅美观而且承载着深厚的文化内涵。这些匾额通常悬挂在门楣与檐顶之间或厅堂之上,与亭台水榭相呼应,反映了建筑的名称和性质,是人们表达喜好、义理、情感等文学形式的手段。可以说,客家匾额是中国古典文化的一个缩影,是建筑物的心脏和眼睛。

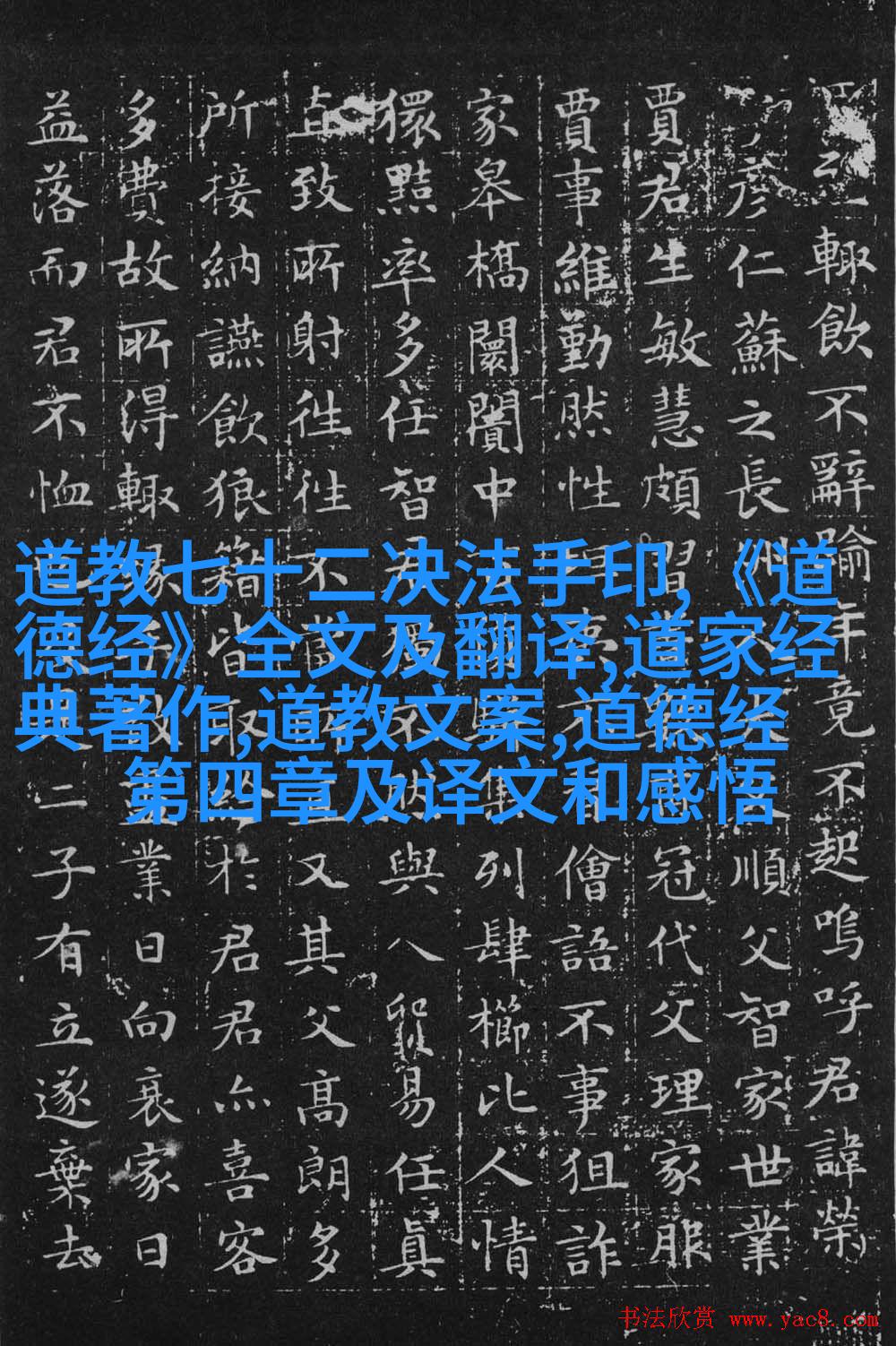

“有院就有门,门上就有匾。”这句话概括了客家的门匾习俗,这种习俗源于汉人中原地区的匾额文化,在长期生产和生活过程中逐渐形成了一套内涵丰富、样式固定的文化现象。一般在长方形匾框上会选取与自家姓氏相关的成语、典故或体现房主理念的一个词语题写其上(通常为4字),有的还配以吉祥图案,融书法艺术于一体。

客家的祖先受到儒家思想影响,对教育极为重视,他们推崇耕读文化。在民间,“堂 匾”演变而来,“阀阅功状”也随南迁演变成了今日所见的内容。因此,在祠堂和家庙横梁与檐顶之间,都挂有带有家族历史信息的大型木制牌子或石刻文字,这些牌子除了颂扬先人的功绩外,也用来炫耀族人举业和仕途。

随着时代变迁,一些牌子已经消失,而那些仍然存在的地方,就像是一座无墙博物馆,将乡村美学展现在世人面前。这类门扇,不仅仅是为了装饰,更重要的是它们代表了当时经济、艺术风格及民俗特征,为研究历史提供珍贵资料。

每块门扇都是一份“微型族谱”,蕴含着大量历史信息,是尊宗念祖、家族兴旺重要标志,同时也是研究家族史、迁徙史和民族史宝贵资料。

每一种设计都代表了独特的客家文化,如“门楣 匾”彰显宅主家庭背景、“堂号 匾”体现寻根意识、“功名 匾”展示科举制度痕迹、“商号 匽”的世俗化表现等不同类型的人文景观。

如今,这些牌子的价值被认为是对过去生活方式的一种记录,即使它们已成为一种遗迹,它们对于理解过去依然具有不可估量价值。因此,可以将这些客户端称作是一座活化石,他们展现出一个社区对自身身份认同以及对未来发展方向持有的态度,并且作为一份国情教材,对于了解我们这个国家充满意义。