无为之道:探索“无为无不为,无为而有为”哲学的奥秘与实践

在这本书中,我们将深入探讨“无为之道”,理解这一概念背后的哲学思想,并分析其在现实生活中的应用。我们会从以下几个方面进行阐述:

无为之道的起源与发展

“无為”的思想源远流长,可以追溯到中国古代哲学家庄子和老子的教诲,特别是《老子·第四章》中提到的“万物皆由阴阳和合生,而后又以阴阳相克死”的观点。这一思想强调顺应自然、避免非必要的干预,以达到内心平静、社会和谐的境界。

无为之道与现实世界的结合

在现代社会,“无為”并不是指完全消失或不参与,而是指一种智慧选择,通过最小化干预来实现目标。这意味着在面对复杂问题时,不一定要采取激进或急躁的手段,而是要寻求更有效率,更符合大势所趋的解决方案。

无為與個人的內心世界

“無為”也是一种个人修养,它要求个体放下自我中心,学会接受事物本来的样子。只有当我们能够认识到自己的局限性,并且愿意放手,那么我们才能真正地达到内心的宁静,从而更好地适应外部环境。

无為對社會秩序與政治理念的影响

在政治领域,“無為”的理念表现在对权力的审慎使用上。一个好的领导者应该懂得什么时候该介入,以及如何通过最少的手段来达成最大效益,这样可以维护社会秩序,同时也不会造成过度集中权力带来的负面影响。

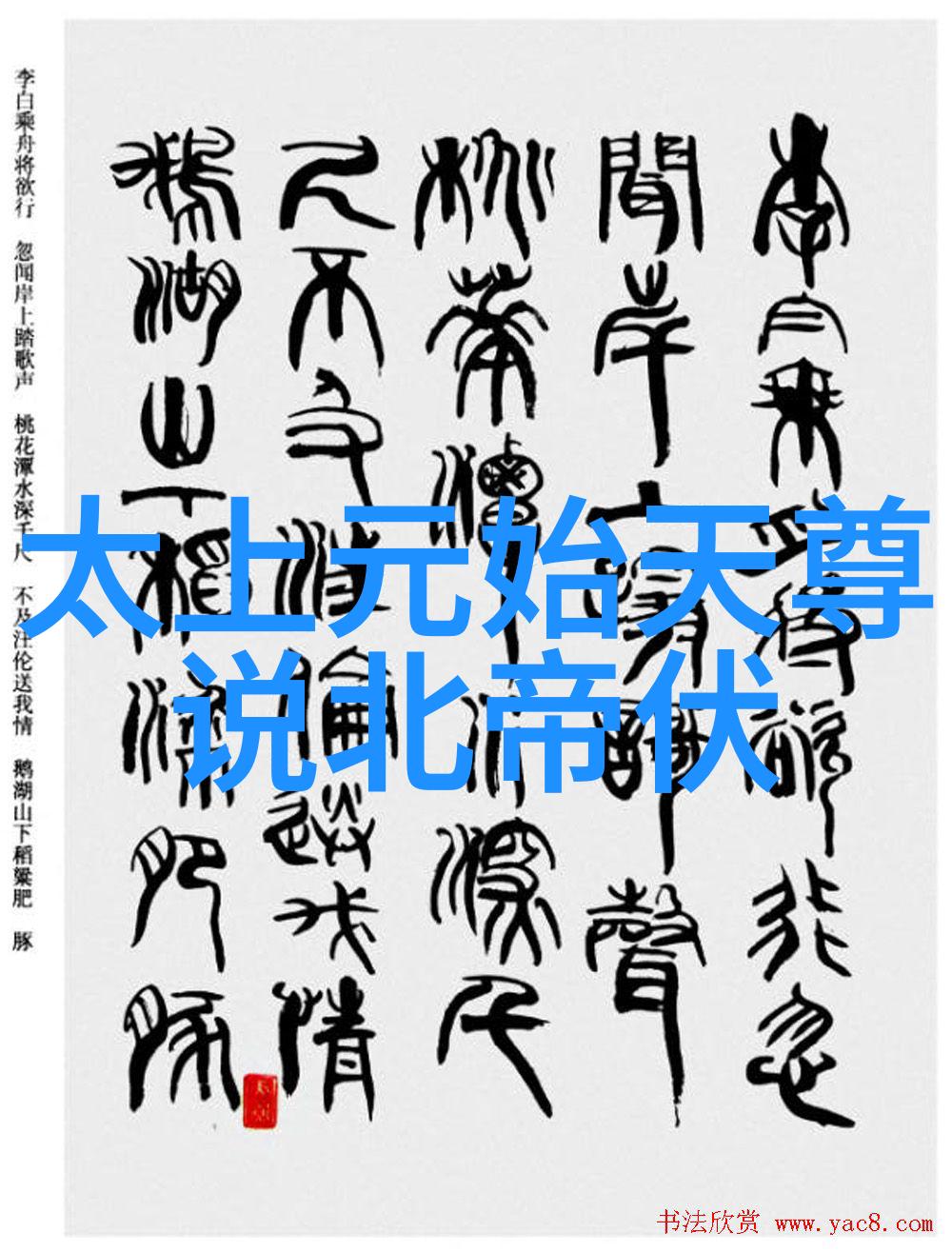

传统文化中的“無為”

中国传统文化中,如儒家、道家等多个体系都蕴含了“無為”的元素。例如,在儒家的治国理念中,“君子立志于仁爱”,既包括了积极主动地做好事,也包括了避免不必要的情绪波动,从而保持身心健康;而在道家的自然法则论述中,则更加强调顺应天人自然规律,不强求也不抗拒。

结语:将“無為”融入现代生活

最终,“無為”并不仅仅是一个哲学概念,它是一个可以被实际操作和应用的人生态度。在我们的日常生活里,我们可以尝试去减少不必要的心理压力和物理劳累,让自己成为宇宙的一部分,与周围的事物共存共荣。