在佛教中,弥勒菩萨是众多菩萨中的一个,以其慈悲为怀、无私为乐的形象而广受人们喜爱。然而,在丰富的历史和文化传统中,也确实存在一些历史事件或人物与弥勒菩萨有着深刻关联,他们通过自己的行动和精神追求,体现了弥勒菩萨所代表的慈悲和正义。

首先,我们可以从中国古代的一位著名文学家——陶渊明开始,他在诗歌作品《归园田居·秋夜将晓出篱门迎凉》中提到了“六欲界之上,有大士坐莲”,这明显指的是对弥勒菩萨这一形象的赞美。在陶渊明的作品中,我们可以感受到他内心对佛法的一种向往,以及他对于人间世态炎凉不仁,对于社会不公正现象的一种反感,这些都体现了他内心深处对于慈悲和正义的追求。

接下来,让我们谈谈日本的一个重要历史事件——镰仓时代末期,当时日本出现了一股以修行为主导的宗教运动,即净土真言宗,它强调个人修行能够达到涅槃,而这个过程需要借助于如来等佛陀。其中最著名的是《金光明最胜经》,该经典讲述了未来会有一位名叫观音救苦圣母(即观音菩薩)的女性化身,她将会降临人间,帮助所有苦难的人类达到涅槃。这一传说虽然并非直接提到弥勒,但它表达了同样的理念,即通过慈悲心去拯救众生,这与弥勒菩萨所代表的情怀非常相近。

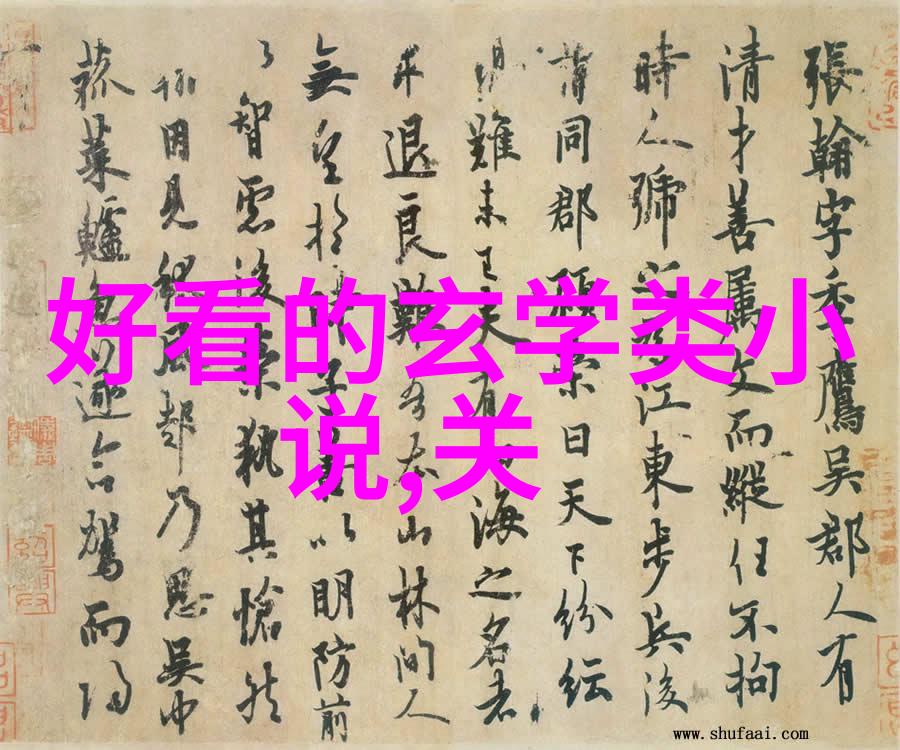

再者,还有一个关于中国古代艺术领域的小故事,那就是画家赵孟頫创作的一幅《彌羅藏經圖》,这幅画描绘了一群正在听闻彌羅藏經(即《金光明最勝經》的中文译本)的僧侣们,其中就包括了一尊弥勒菩萨。他用笔勾画出的每一笔,每一次抒情,都似乎透露出了对佛法以及布施、持戒、忍辱三学极度敬仰的心情。而赵孟頫作为文人墨客,他在书写诗词时也常常提及“天地不仁,以万物为刍狗”的哲学思想,这份哲学思想同样体现了人类对于宇宙万物本质以及生命意义上的探索,是一种超越尘世纷扰寻找更高层次存在方式的情怀。

最后,我们不能忽视那些现代社会中的志愿者,他们为了帮助弱势群体,无私奉献自己的人力资源,比如参与抗击自然灾害、提供贫困地区医疗援助等活动。这些行为无疑是在践行弥勒菩萨所倡导的大乘道德原则,即以无畏勇敢的心态面对挑战,用智慧去解决问题,并且始终坚守着善良和纯洁的心灵。此外,许多企业家也试图运用商业手段来实现社会责任,如推动可持续发展项目或者资助教育公益事业,这些都是现代社会里以实际行动展现出慈悲精神的人们,为这个世界带来了希望和光芒。

总结来说,无论是在远古文人的文学作品中还是当今社会各个角落,只要有人能够认真思考生命意义,并在日常生活中不断学习如何成为更加完善的人,那么他们便已经跟随着那位释放温暖与智慧的大师步伐走过,从而形成了一条连接过去、现在甚至未来的桥梁。在这样一个充满希望但又充满挑战的大千世界里,让我们一起学习并效仿那个永恒发声的声音——宽恕一切,与大地共存,与宇宙融合。在这样的道路上,每一步都是一场新的旅程,每一次选择都是一次自我提升,而这种进步,不仅仅是个人成长,更是整个世界共同向前的舞蹈。