引言

在现代教育体系中,如何培养学生的内在力量、自我控制能力和坚韧不拔的意志,是一个值得深入思考的问题。”无欲则刚”这个概念,如同一面镜子,反映出人性深层的真相:只有当个体摆脱外界诱惑和私心杂念,才能真正展现出强大的意志力。这篇文章将从哲学角度探究“什么是无欲则刚”,并分析其对教育实践的意义。

什么是无欲则刚?

所谓“无欲”指的是内心空净,不被物质世界或个人情感所左右;而“刚”则意味着坚定不移、勇往直前。在儒家思想中,无欲即剛,被视为一种精神境界,即通过清除私心杂念,可以达到超越世俗纷扰,从而实现个人的精神自由与自主。

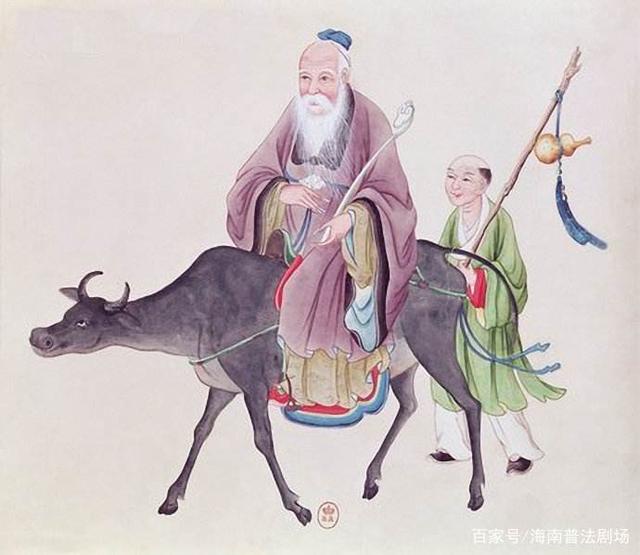

哲学背景下的解读

在古代中国哲学中,“无欲”的含义非常丰富,它包含了道德上的纯洁、智慧上的超脱以及行为上的恪守。此外,“剛”的涵义也很广泛,它可以代表决断果敢,也可以象征坚固不屈。在《论语》中,孔子就提倡“己所不欲勿施于人”,这句话蕴含了极高的道德要求,即要有足够的自制力去遵循这样的原则,这正是“无欲即剛”的体现。

心理学角度下的理解

从心理学角度看,无欲即剛是一种高级的心理状态。这需要个体具备较强的情绪调节能力和自控力。这种能力能够帮助人们抵御诱惑,使他们能做到既不因为利益驱使,也不会因情感冲动而失去理性判断。因此,无需任何外部激励,就能保持目标的一致性和行动力的持续性。

应用于教育实践

价值观塑造

教育应该首先关注学生价值观的培养,让他们认识到追求本真的重要性,以及拒绝那些可能会损害自己内心平衡的事物。

情商训练

通过各种活动,如角色扮演、情景模拟等,可以提高学生的情商,让他们学会更好地识别自己的情感,并学会管理这些情感,以免成为阻碍学习进步或影响人际关系的心理障碍。

决策辅导

在学习过程中,为学生提供决策支持,让他们学会权衡利弊,然后基于对事物本质理解做出选择,而不是盲目追求眼前的利益。

素质锻炼课程设计

设计一些专门针对品德修养和意志力的课程,比如公民道德课、中美文化交流课等,以此来增强学生对于社会责任与个人责任之间平衡关系的认识。

结论

总结来说,无愿則強是一个复杂而深刻的话题,其核心意义并不仅限于表面的字面意思,而是在于它揭示了人类内在精神世界的一个基本需求——那就是要有一颗清澈的心灵,一种超越世俗诱惑的大智大勇。而这一切都是通过不断地思想觉悟、行为习惯形成以及环境塑造最终达到的。如果我们能够将这个理念融入到我们的教学方法之中,那么未来我们的孩子们一定能够拥有更加坚韧的人生态度。